障害年金の認定をめぐる現状と点検の取り組み

~令和6年度調査を中心に~

公開日: 2025-09-24 |

日本年金機構が行った令和6年度の点検・調査では、精神障害などで一度不支給とされた事案を中心に、判定が適正であったかを再検証しています。本稿では、その背景・点検の範囲・主な見直し点、そして申請者が知っておきたいポイントをまとめました。

1. 背景・目的:なぜ点検を行うのか

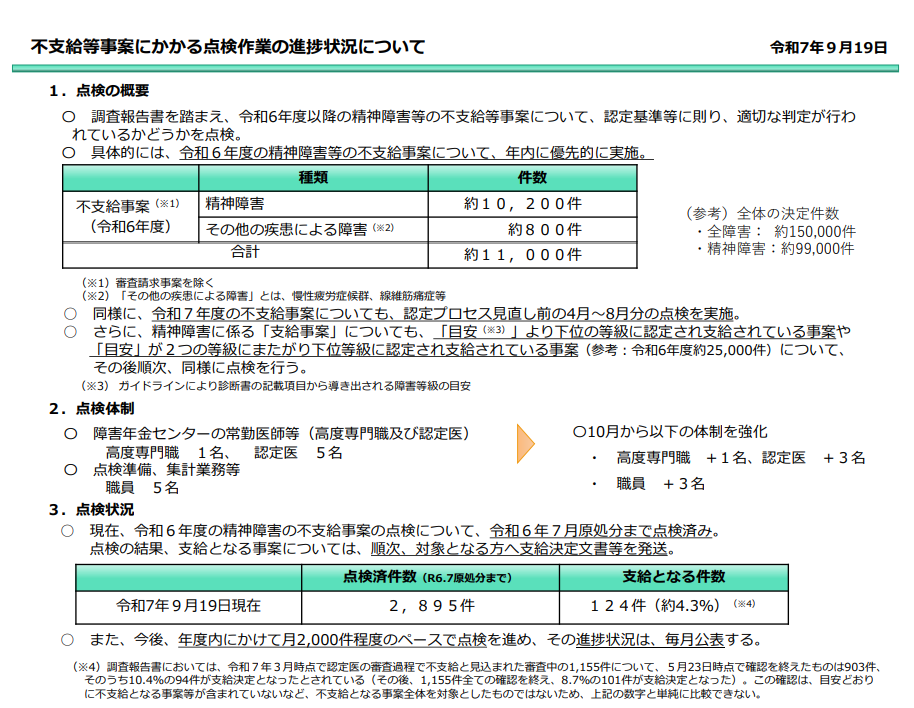

年金機構は、不支給と判断された事案のうち一定の事例を抽出して再点検を行い、認定が基準に沿って公正に実施されているかを確認しています。特に精神障害や慢性疲労症候群、線維筋痛症など「その他の疾患」による事案を重点的に見直しています。

2. 点検の概要・対象件数

- 対象:令和6年度における精神障害の不支給事案およびその他疾患による不支給事案(審査請求は対象外)

- 対象規模の目安:合計で1万件前後(精神障害が大半を占める)

- 一時的な点検結果(例):点検済みのうち一部は支給決定へ変更された事例がある(変更率は点検対象や段階により異なる)

(注)点検は段階的に進められており、全件完了には時間を要します。

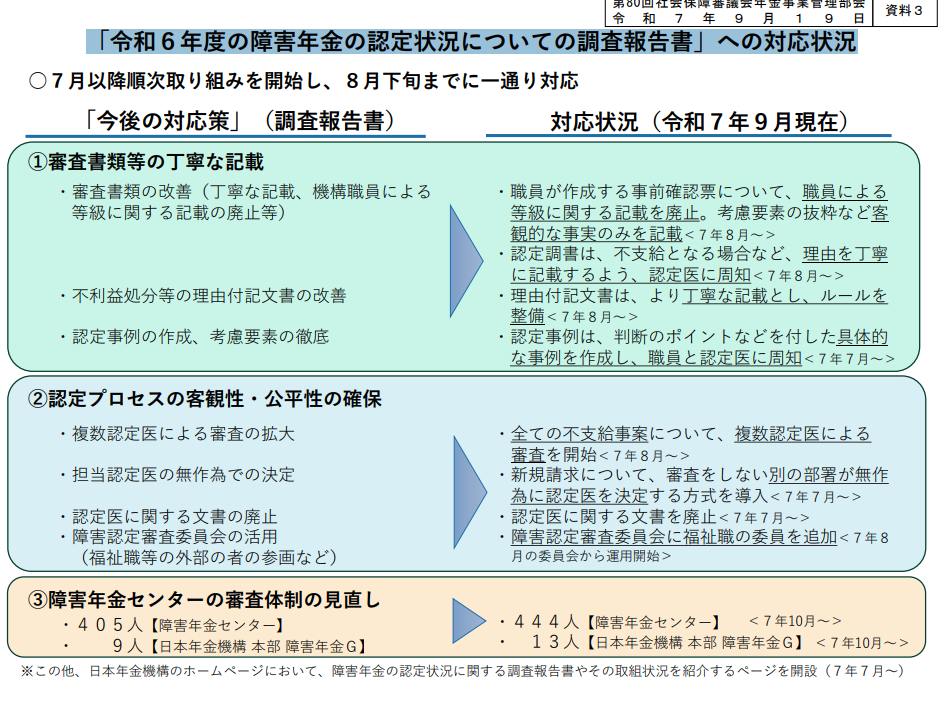

3. 主な見直し・改善策の方向性

点検から導かれた改善の方向性は大きく分けて「手続き・書類」「審査の客観性」「組織運営」の3つです。

(A)審査書類・記載方式の改善

- 職員が審査書類に「等級」を記載する慣行を廃止し、事実中心の記載に改める。

- 不支給となる場合はより詳細な理由付記を行い、説明責任を果たす。

- 認定事例や考慮要素を整理して職員・認定医に周知する。

(B)認定プロセスの客観性・公平性の確保

- 複数の認定医による審査を拡充する。

- 認定医の選定を無作為化するなど、恣意性の排除を図る。

- 外部委員を交えた審査体制の導入で第三者性を強化する。

(C)審査体制・組織運営の強化

- 障害年金センターや本部の組織見直し、必要人員の拡充。

- 認定医・専門職員の数を増やし、点検作業の迅速化を図る。

- 点検結果や進捗を公表し、透明性を高める取り組み。

4. 認定の評価ポイント(点検で重視される観点)

点検で特に注目されているのは「個々の症状・経過」「医療履歴」「生活環境・支援状況」です。以下に分野別の観点を示します。

精神障害

- 症状の経過・発現パターン、入院歴、薬物治療の状況

- 日常生活における具体的な制限(家事、金銭管理、対人関係など)

- 環境変化時の対応力や社会的支援の有無

知的障害・発達障害

- 慣れた環境だけでなく不慣れな環境下での自立度

- 就労可能性や意思疎通・対人関係上の制約

その他(慢性疲労症候群・線維筋痛症等)

- 慢性的な症状の程度と日常生活への影響

- 医療機関での診療記録・検査結果の有無

5. まとめ

個別事案で重要になるのは「客観的な医療情報」と「具体的な生活影響の記載」です。

- 診断書・医療記録はできるだけ詳しく残す(入院歴、薬の種類・投薬期間、日常生活の制限の具体例など)。

- 日常生活の具体例(家事のどの部分ができないか、外出頻度、他者の援助の有無等)を記述しておく。

- 点検で支給に変更されるケースがある一方、個別判断のため安易な期待は禁物。必要なら専門家に相談する。

令和6年度の点検は、不支給判断の妥当性を検証し、認定プロセスの透明化・公平化を図る重要な取り組みです。申請を検討している方は、医療記録の整備や日常生活の客観的記録を整えておくことで、ご自身の申請時に備えることができます。

今後も点検の進捗や公表情報を注視し、必要なら専門家に相談することをおすすめします。

参考: 「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」への対応状況

※本記事は制度の一部をわかりやすくまとめたものであり、個別の事案については専門家にご相談ください。